Da poco è passato il 25 aprile. Quel giorno ha rappresentato il momento giusto per confrontarmi un’altra volta con i ricordi dei miei genitori. Momenti di guerra e post guerra. Istanti anche tragici, soprattutto con l’inizio dei bombardamenti. Prima del conflitto tutti dovevano stare attenti a come agivano e a cosa dicevano per non finire male, come purtroppo accadde a un componente della famiglia lato materno.

Poi arrivò un’altra paura, quella di perdere la vita sotto le bombe o durante gli scontri tra forze alleate e nazifasciste.

Dobbiamo coltivare i ricordi affinché non accada di nuovo, in nessuna forma e colore.

Tutte le sensazioni e i fatti che sto per raccontarvi sono regali dei ricordi. Un’eredità di famiglie.

Una premessa è d’obbligo, si tratta di uno scenario particolare, quello della Sicilia dove la Seconda Guerra Mondiale finì prima che nel resto d’Italia.

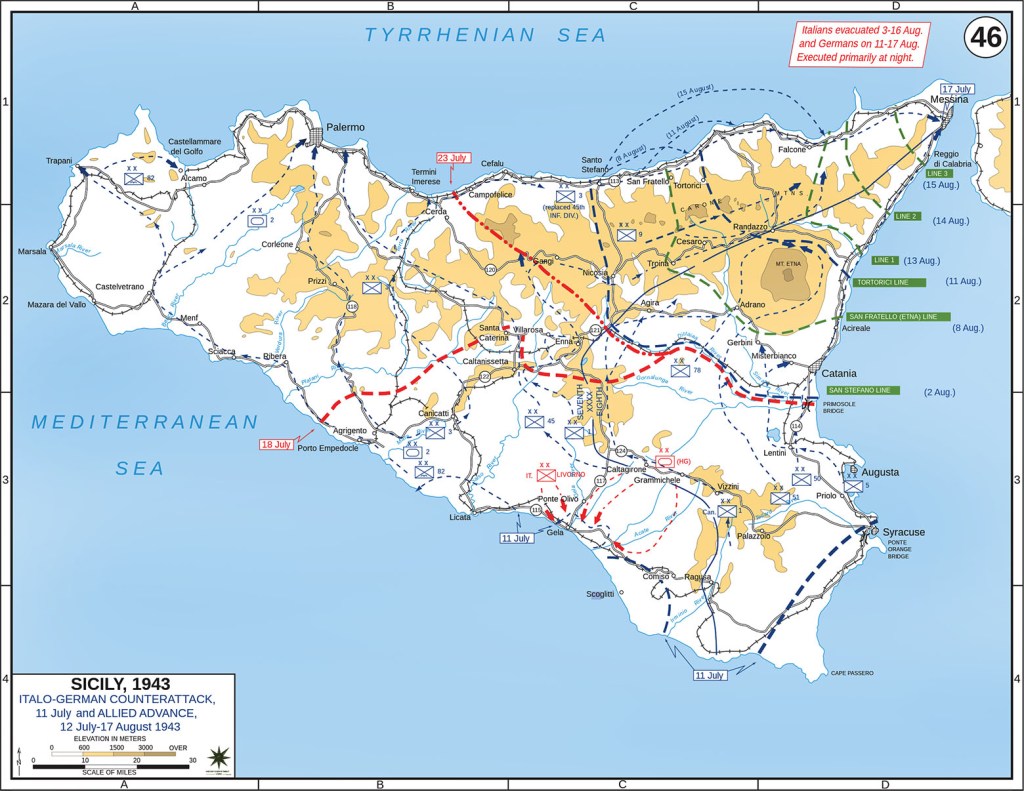

L’inizio di questa conclusione fu lo sbarco alleato del 10 luglio del 1943 grazie all’operazione Husky.

I miei genitori, Silvio Grifeo e Letizia Geraci, all’epoca erano bambini, ma i ricordi di quei momenti sono rimasti ben vivi. Due territori diversi, due luoghi differenti, per mia madre Catania, per mio padre Caltagirone.

Da aprile 1943 i bombardamenti si erano fatti pesanti, preludio a quello che sarebbe stato lo sbarco inglese e statunitense.

Il primo bombardamento che colpì Caltagirone avvenne alle ore 19 del 9 luglio per poi proseguire il giorno dopo, a ridosso dello sbarco alleato.

Sulla città furono lanciate 159 bombe da 500 libbre. La gente non se lo aspettava perché era la città natale di don Luigi Sturzo, antifascista esule in America, quindi ritenuto mediatore col governo statunitense.

Eppure, per mesi diversi aerei ricognitori avevano sorvolato Caltagirone e due o tre giorni prima dello stesso bombardamento avevano lanciato sulla città dei volantini (caddero purtroppo in gran parte nelle campagne circostanti) in cui invitavano la gente ad allontanarsi.

Seguendo il filo dei ricordi del mio genitore, le prime bombe colpirono la celebre villa cittadina e poi il centro. Lo scoppio di una bomba e la proiezione di schegge dell’ordigno causarono la morte di una sorella della nonna di mio padre, Lina-Carolina Mazzarino, colpita in pieno da uno dei frammenti.

A Caltagirone morirono in circa 300, un massacro. Gli stessi soldati canadesi quando passarono per la città, la definirono come un’ecatombe. Molti corpi rimasero a lungo lì dove erano morti.

Bisogna ringraziare che fosse estate e che, di conseguenza, tanti calatini erano fuori città, nelle campagne, per la cura delle colture, per la mietitura e per la villeggiatura.

In tantissimi si rifugiarono in quelle grotte naturali, quelle che in zona e in tempi lontanissimi erano state utilizzate dai Sicani.

Erano tempi duri già da prima. La fame che mordeva. Mio nonno Giuseppe Grifeo e altri, compresi i membri del Corpo forestale locale di cui nonno aveva la responsabilità, agirono per la distribuzione di generi alimentari alla gente.

Per avere una visione ampia e particolareggiata, tra i libri sul tema è possibile scegliere il volume “Un viaggio nella memoria, Caltagirone '43” (link) scritto da Alfio Caruso (208 pagine).

A Catania invece i bombardamenti furono ben più pesanti, duravano già da tre mesi: la strategia militare lo richiedeva per colpire un centro di primaria importanza.

Quel che rimarrà nella mente di mia madre Letizia è l’atteggiamento dei tedeschi. Erano sempre distanti, per nulla cordiali, mai un sorriso. Questo durante la guerra quando truppe naziste furono fatte scendere in Sicilia.

Già prima l’atmosfera non era delle più idilliache. Mio nonno, Salvatore Geraci, come professore, in alcune situazioni ed eventi era obbligato a indossare una divisa. Lui detestava e provava rabbia per quell’obbligo fascista. Lui intellettuale, storico e filosofo, amico di Benedetto Croce.

Mamma ricorda ciò che accadeva spesso in famiglia: mio nonno che buttava a terra quella maledetta divisa e la calpestava. Mia nonna che accorreva dicendogli “smettila che qui finiamo male tutti!”, così prendeva il ferro da stiro per darlo alla cameriera insieme alla divisa stropicciata. Una famiglia nota quella dei Geraci, a cominciare da Adrano, cittadina originaria di mio nonno. Con lui erano mia nonna Margherita Attisani e quattro figlie, zia Antonietta, la maggiore, la splendida zia Sara, poi mia madre Letizia e la più piccola, la zia Adelaide.

Nonno Salvatore era abituato al pensiero libero, a insegnare il ragionamento evitando il semplice nozionismo (link a un articolo su di lui).

Non poteva sopportare l’atmosfera che era stata creata dal regime fascista. Quindi, il suo insegnamento, quello di stimolare il ragionamento negli allievi, di inculcare d’essere intellettualmente indipendenti, divenne una spinta e un’urgenza ancora più forte. Era un altro modo per combattere il fascismo, quel regime che voleva tutti omologati e con un unico pensiero.

Stessa cosa per il cugino di nonno, Carmelo Salanitro, anch’egli professore e oppositore del regime mussoliniano. Durante le lezioni fu forse troppo esplicito, troppo palese e non tenne conto della presenza di delatori, di ragazzi assoldati per sorvegliare anche l’operato dei professori. Una spia raccontò alle autorità le sue lezioni “non favorevoli” a Mussolini.

Il professore Salanitro fu arrestato nel 1941 perché autore di palese propaganda antifascista. Poi fu processato e condannato per “Propaganda antinazionale, offese al Duce e a Hitler”. Finì prima a Roma e poi in alcune carceri del centro Italia. Dopo fu deportato in una sorta di campo di concentramento al Nord. Ancora poi seguì la conclusione tragica, un tormento durato oltre due anni: fu trascinato dai nazisti nei campi di concentramento di Dachau e di Mauthausen. In quest’ultimo fu ucciso col gas nell’imminenza della liberazione da parte degli alleati.

Durante i bombardamenti di Catania mia madre aveva una paura folle, più delle altre sorelle. Del resto la situazione era insostenibile. Così nonno Salvatore, preoccupato per lei e per la famiglia, prese in affitto un’abitazione a Nicolosi, sull’Etna.

Di quel periodo etneo mia mamma ricorda la maggiore serenità, anche se non mancava il passaggio di truppe in assetto di guerra.

La svolta giunse con l’arrivo degli inglesi e qui il racconto si sdoppia in due scene contrastanti.

Come ricorda mamma, l’arrivo di truppe alleate, di quei soldati con quegli elmetti particolari con sopra una retina, non rappresentò un timore. Erano sorridenti.

Quei militari anglosassoni distribuivano tavolette di cioccolato che avevano nelle loro razioni.

Uno di loro – questo era americano – incuriosito, si avvicinò a mia madre che era sempre sotto lo sguardo vigile di mio nonno e di Domenico Magrì (in tempi successivi fu ministro della Repubblica e testimone di nozze dei miei). Cosa voleva questo militare da mia mamma? In un Italiano stentato le chiese se lei potesse scrivere il suo nome e cognome e che gli dicesse come pronunciarli in maniera corretta: mamma scrisse il suo nome, gli disse come pronunciarlo e lo statunitense sorrise dicendo a sua volta quel nome nel modo giusto. Era soddisfatto di questa familiarità con una bambina siciliana, di aver soddisfatto questa curiosità così semplice.

C’era una sorta di familiarità, quella che con i tedeschi era sempre mancata.

Lì a Nicolosi gli anglosassoni invitavano ragazzi e bambini a giocare con una palla.

Anni dopo mamma immaginò che quel militare che le aveva chiesto il nome fosse il figlio di uno dei tanti migranti verso gli Stati Uniti, poi inserito nelle truppe che sarebbero sbarcate in Sicilia.

Contemporaneamente, in quella stessa ambientazione, ecco l’elemento contrastante, il ritorno alla crudezza di guerra.

Per una delle strade principali di Nicolosi mamma vide arrivare altri inglesi che scortavano dei soldati senza armi.

Ne rimase colpita.

Erano prigionieri ed erano tedeschi: sfilavano in catene.

Non aveva mai visto nessuno in quelle condizioni, neppure in manette.

Osservare quegli uomini incatenati la sconvolse. Dovette trattenere l’impulso di piangere. Le lacrime premevano.

Non importava che fossero quei tedeschi, quelli che mai erano stati gentili, che erano stati sempre bruschi, privi di sorriso.

Anche questo è un tipico ricordo di guerra.

A Caltagirone il ricordo di mio padre sull’arrivo di truppe inglesi e di quelle americane è simile a quello di mia madre. Fu finalmente un ritorno dell’ordine dopo lo sbandamento della popolazione nel momento della fuga dei tedeschi e dei bombardamenti, dopo il conseguente e totale vuoto amministrativo, i saccheggi di negozi e case, il delirio della fame.

All’arrivo dei mezzi militari con la Union Jack, la bandiera britannica, papà e i suoi tre fratelli, Enrico, Maria e Sergio, rimasero sorpresi dall’organizzazione degli alleati. Erano preparatissimi sul territorio.

Tutti avevano un libriccino di pochissime pagine, più simile a un opuscolo: dai ricordi di papà era intitolato Caltagirone, regina dei colli che si aggiungeva a un’altra piccola pubblicazione/guida sulla Sicilia. In inglese naturalmente.

Come avvenne a Catania, la complicità con questi militari era completa.

Allo zio Enrico, fratello maggiore di papà, praticissimo e conoscitore di varie lingue, fu consegnato questa pubblicazione perché tutti i fratelli ne erano incuriositi. Lo zio lo tradusse per capire su cosa avevano studiato quei soldati. Con loro sorpresa c’era scritta una summa della storia di Caltagirone, su come era fatta la cittadina, cosa i soldati avrebbero trovato arrivando lì.

Una nota particolarmente curiosa agli occhi di papà fu la presenza di grandi manifesti fatti affiggere dal Comando alleato per la città: riportava avvertimenti, inviti a stare attenti alle “venereal diseases”. Lo zio Enrico tradusse le parole in “malattie veneree”.

Mio padre, troppo piccolo, era perplesso. Non aveva proprio idea di cosa fossero queste malattie. Tra i loro divertiti sorrisi ci pensarono i fratelli Grifeo più grandi a spiegargli tutto.

Nonno Giuseppe, che in precedenza aveva creato il locale corpo delle guardie forestali e ne aveva la responsabilità, ebbe subito rapporti con il governatore alleato, un alto ufficiale dal cognome Corbin (se papà ricorda bene). Questi era un aviatore statunitense: per l’organizzazione del territorio desiderava parlare con mio nonno in modo da avere idee più precise sulla zona, sulle esigenze locali.

Queste guardie forestali calatine monitoravano le campagne e le colture. Mio nonno le aveva tirate su dicendo ai proprietari terrieri di pagare ogni membro di questo corpo con farina e altri generi alimentari: in questo modo assicurò da mangiare a molte famiglie e ai loro parenti. Situazione che tornò molto utile proprio durante la guerra e nel 1943, dal momento dei bombardamenti fino all’arrivo delle forze alleate.

Sembrava essere veramente finita, concluso l’orrore e la paura. Tutti erano finalmente liberi di mostrarsi e di essere quello che volevano. Di pensare ed esprimersi come più volevano.

Il rapporto con gli inglesi fu subito familiare. Arrivarono pure derrate alimentari di cui la popolazione aveva bisogno e, con queste, anche l’immancabile cioccolata. Un bisogno fortissimo dettato dalla fame, visto che i tedeschi, nella loro ritirata, avevano bruciato i magazzini in via Madonna della Via e a San Bartolomeo distruggendo ogni fornitura lì conservata.

Per la gente la guerra era finita e, fatto salvo il presidio locale, molti militari alleati continuarono a risalire la Sicilia verso Messina nel tentativo, poi non riuscito, di bloccare la ritirata delle truppe naziste verso la Calabria attraverso lo Stretto.

Militari inglesi, americani e altri dal Commonwealth britannico, canadesi e neozelandesi rimangono nel ricordo di papà e dei parenti. Tutti soldati che poi avrebbero proseguito verso nord e che avrebbero continuato a combattere.

Molti sarebbero morti in quella carneficina dello sbarramento tattico tedesco della Linea Gustav. Poi la battaglia di Cassino. Passarono altri due anni circa di sangue e distruzione. Ma in quel momento, a Caltagirone, loro sorridevano del tutto inconsapevoli di quanto avrebbero dovuto ancora affrontare.

Alla fine mi piace raccontare anche un episodio in qualche modo più leggero e che però rappresentò un possibile rischio. Rimango a Caltagirone nell’ambito della famiglia di mio papà.

Prima dell’inizio della Guerra un paio di funzionari del partito fascista e un gerarca si erano presentati nella villa estiva del nonno, in località Fisicara.

Dopo una proposta oscena fatta da quei tre, la scena ebbe una conclusione comica dettata da due cose: mio nonno non avrebbe mai dato neppure un soldo che fosse uno ai fascisti e con la sua solita arguzia e spirito siculo-british, seppe gestire la situazione in maniera stupefacente lasciando allibiti i rappresentanti locali del fascio.

Annunciati da un addetto di casa, il gerarca e i maggiorenti fascisti che lo seguivano entrarono in uno dei saloni e si presentarono a mio nonno.

Semplifico lo scambio di battute riducendolo tutto al succo del discorso e allo scopo della visita.

“Eccellenza Principe, avremmo da farle una proposta”, disse il gerarca.

“Dite pure in cosa consiste”, rispose mio nonno.

“Come forse saprete qui a Caltagirone c’è da erigere la casa del fascio… ”, ribattè il gerarca.

“No, non ne avevo alcuna idea”, disse mio nonno mentendo, anche perché conosceva bene ogni cosa che accadeva e che veniva architettata in città.

“Ebbene sì, la dobbiamo fare. Quindi volevo farle proposta”, continuò il gerarca.

“Ditemi pure, sono curioso”, sottolineò nonno con falsa curiosità.

“Dunque, voi appartenete a una delle più antiche famiglie di Sicilia. In cambio dell’ulteriore riconoscimento del vostro Titolo da parte dei Savoia, potreste contribuire alla costruzione della casa del fascio”. In questo modo l’esponente calatino del partito fascista venne al dunque spiattellando quel che aveva in mente.

Mio nonno finse per qualche attimo di rimanere pensieroso, dubbioso.

Poi se ne uscì con: “Mi scusi… Savoia?.. Savoia chi?”, mimando perfettamente una finta perplessità tanto da renderla reale a chi lo stava osservando.

Sbalordito il fascista: “Come chi sono Principe… i Savoia, la Famiglia Reale, il Re d’Italia!”.

Nonno Giuseppe si portò la mano al mento e diede l’idea di un tentativo di ripescare nella sua memoria più profonda, alla ricerca di un ricordo perduto.

Poi, da perfetto attore, recitando la parte di colui che aveva finalmente ritrovato l’elemento mancante, rispose immediatamente. Lo fece con un tono che era un misto fra sollievo per il ricordo ripreso e risolutezza:

“Ah sì, loro, i Savoia! No, mi dispiace, non abbiamo nulla a che fare con loro. Noi sappiamo chi siamo, non abbiamo bisogno di altro, né di conferme o riconoscimenti. Non è cosa. Potete andare”.

Li commiatò sbrigativamente con un gesto della mano indicante una delle porte del salone.

Potete immaginare lo sconcerto dei tre fascisti. Dal racconto mi vengono descritti stupiti, occhi spalancati, rimasti senza parole e senza riuscire a ideare la pur minima obiezione. Non se l’aspettavano. Se ne andarono via in fretta.

L’atteggiamento di nonno Giuseppe fu esemplare, ma non lo metteva al riparo da eventuali ritorsioni. Fortuna volle – o altro, non saprei – che non ci furono conseguenze.